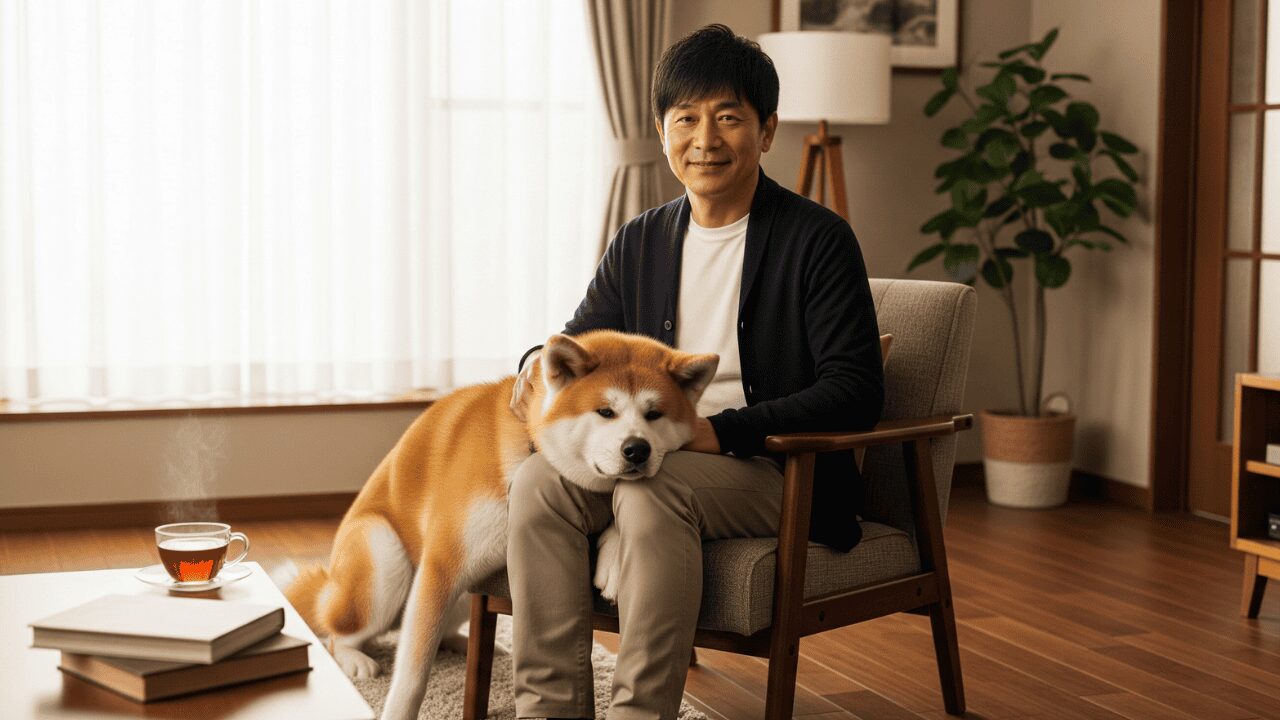

「うちの子、どうしてこんなにずっとくっついてくるんだろう?」「トイレやお風呂など、犬がどこに行くにもついてくるのはどうして?」…愛犬との暮らしの中で、このように感じた経験はありませんか。足元にちょこんと座ったり、寝る時はべったりだったり。その愛らしい行動に癒される一方で、あまりに続くと「何か理由があるのかな?」と気になるものですよね。実は、犬がずっとくっついてくる行動には、飼い主さんへの深い愛情表現から、少し注意が必要なサインまで、さまざまな理由が隠されています。中には、犬がくっついてくるのが体調不良の訴えであるケースや、犬がべったりくっついて寝ることで不安を紛らわしている場合も。この記事では、犬がずっとくっついてくる理由を多角的に掘り下げ、その行動の裏にある愛犬の心理や健康状態を読み解くヒントを詳しくご紹介します。

この記事でわかること

- 犬がくっついてくる愛情表現としての理由

- 注意が必要な体調不良やストレスのサイン

- 犬種や年齢による行動の違い

- 愛犬との信頼関係を深めるためのヒント

なぜ?犬がずっとくっついてくる5つの主な理由

- 愛犬が示す犬がずっとくっついてくる理由

- 飼い主への深い愛情と信頼のしるし

- 安心感を求めているサインのひとつ

- 暖を取りたいという犬の本能的な行動

- 犬がべったりくっついて寝るのは安心の証

- 犬がどこに行くにもついてくる心理とは

愛犬が示す犬がずっとくっついてくる理由

犬が飼い主さんにずっとくっついてくる行動は、単なる「甘え」の一言では片付けられない、多様な心理が背景にあります。その理由は一つではなく、愛情表現、信頼、安心感の要求、そして犬本来の習性や本能など、様々な要因が複雑に絡み合っているのです。

多くの場合、この行動はポジティブな意味合いを持ちますが、時にはストレスや体調不良といった見過ごせないサインである可能性も潜んでいます。そのため、愛犬の様子を日頃からよく観察し、「なぜ今くっついてくるのか」を理解しようとすることが、より良い関係を築く上で非常に重要になります。

ポイント:状況に応じた理由の見極め

例えば、リラックスしている時に寄り添ってくるなら愛情表現、雷が鳴っている時にくっついてくるなら安心感を求めている、というように、その時の状況と愛犬の表情や仕草をセットで観察することで、隠された心理が見えやすくなります。

飼い主への深い愛情と信頼のしるし

犬が飼い主さんにくっついてくる最も大きな理由の一つが、深い愛情と信頼の表現です。犬は本来、群れで生活する動物であり、信頼できるリーダーや仲間と寄り添うことで安心感を得ます。現代の家庭犬にとって、飼い主さんはその群れのリーダーであり、最も信頼できる大切な存在なのです。

飼い主さんと体が触れ合うことで、犬の脳内では「幸せホルモン」や「愛情ホルモン」とも呼ばれるオキシトシンが分泌されることが研究でわかっています。これは、人間が好きな人やペットと触れ合うと感じる幸福感と同じものです。つまり、愛犬がくっついてくるのは、「あなたのそばにいると幸せで安心できる」という、言葉のない最大限の愛情表現と言えるでしょう。

愛犬がリラックスした表情で寄り添ってくる時は、その愛情を全身で受け止めてあげましょう。優しく撫でてあげることで、犬はさらに幸福感を感じ、飼い主さんとの絆が深まります。

安心感を求めているサインのひとつ

犬は、不安や恐怖を感じた時に、信頼する飼い主さんのそばに行くことで安心感を得ようとします。これは、子供が怖い時に親にしがみつくのと同じ心理です。

例えば、以下のような状況でくっついてくることが増える場合は、安心感を求めている可能性が高いと考えられます。

- 雷や大きな物音、花火の音がした時

- 知らない人や犬が家にやってきた時

- 慣れない場所に連れて行かれた時

- 飼い主さんに叱られた後

このように、外的要因によって不安を感じている時、愛犬にとって飼い主さんの存在は「安全な避難場所」となります。くっつくことで飼い主さんの匂いや心音を感じ、「大丈夫、守られている」と自分を落ち着かせているのです。

注意点

不安を感じている愛犬に対して、過度に騒いだり、大げさに慰めたりするのは逆効果になることがあります。「飼い主さんがパニックになっている=やはり危険な状況なんだ」と学習し、不安を増長させてしまう可能性があるため、飼い主さん自身が落ち着いて、静かに寄り添ってあげることが大切です。

暖を取りたいという犬の本能的な行動

特に寒い季節になると、愛犬がいつもよりくっついてくることはありませんか。これは、暖を取るための本能的な行動である可能性が高いです。

犬の祖先であるオオカミは、群れでお互いの体を寄せ合って眠り、厳しい寒さから身を守っていました。その習性が現代の犬にも受け継がれており、暖を求めて信頼できる飼い主さんの体に寄り添ってくるのです。

体温調節が苦手な犬種は特に注意

以下のような犬種は、寒さに弱い傾向があるため、より飼い主さんにくっついて暖を取ろうとすることがあります。

- シングルコートの犬種:プードル、マルチーズ、ヨークシャー・テリアなど

- 短毛種の犬種:チワワ、ミニチュア・ピンシャー、イタリアン・グレーハウンドなど

- シニア犬や子犬:体温調節機能が未熟または低下しているため

もし愛犬が体を小刻みに震わせながらくっついてくるようであれば、寒がっているサインです。室温を調整したり、暖かいベッドや毛布を用意してあげたりといった対策を考えましょう。

犬がべったりくっついて寝るのは安心の証

睡眠中は、犬にとって最も無防備な状態です。その無防備な時間に飼い主さんに体を預けてべったりとくっついて寝るのは、飼い主さんを100%信頼し、心から安心している証拠と言えます。

野生の環境では、外敵に襲われる危険があるため、気を許せない相手のそばで眠ることはありません。愛犬があなたのお腹や背中に体をくっつけて眠るのは、「この人のそばなら絶対に安全だ」と感じているからこそできる、最高の信頼の表現なのです。

また、飼い主さんの匂いや心音、呼吸のリズムを感じることで、犬は深いリラックス状態に入ることができます。愛犬が隣で安心して眠っている姿は、飼い主さんにとっても何よりの癒しとなるでしょう。

犬がどこに行くにもついてくる心理とは

リビングからキッチンへ、そしてトイレやお風呂場まで。飼い主さんが家の中を移動するたびに、まるで影のようについてくる犬がいます。この「ストーカー行為」とも言える行動には、いくつかの心理が考えられます。

- 単純な好奇心と期待感:「何か楽しいことが始まるのかな?」「もしかしておやつがもらえるかも?」といった、ポジティブな期待感からついてくるケースです。特に、飼い主さんがキッチンに立つと食べ物が出てくることを学習している犬によく見られます。

- 群れから離れたくない本能:犬は群れで行動する動物なので、リーダーである飼い主さんと離れることに不安を感じる本能があります。「群れ(家族)から置いていかれたくない」という気持ちが、常に行動を共にしようとする心理に繋がります。

- 分離不安の兆候:少し注意が必要なのが、この行動が「分離不安」のサインである可能性です。飼い主さんが少しでも視界から消えることに極度の不安を感じ、パニックになってしまう状態を指します。どこに行くにもついてくる行動が過剰で、留守番が極端に苦手な場合は、分離不安を疑う必要があります。

見極めのヒント

ついてくる時の愛犬の表情が楽しそうであれば、①や②のポジティブな理由の可能性が高いです。しかし、不安そうな表情をしていたり、飼い主さんがドアを閉めると鳴き続けたりする場合は、③の分離不安の可能性を考慮し、専門家への相談も視野に入れましょう。

注意すべき?犬がずっとくっついてくる時のサイン

- 犬がくっついてくるのは体調不良の可能性

- 分離不安やストレスを感じているかも

- とくに甘えん坊な犬種による違い

- シニア犬(老犬)に見られる行動の変化

- 愛情?不安?犬がずっとくっついてくる行動の理解

犬がくっついてくるのは体調不良の可能性

いつもはクールな愛犬が急に甘えん坊になったり、異常なほどべったりとくっついて離れなくなったりした場合、それは体調不良を訴えているサインかもしれません。犬は不調を言葉で伝えることができないため、信頼する飼い主さんに寄り添うことで助けを求めようとすることがあります。

【要確認】体調不良のチェックポイント

くっついてくる以外に、以下のような変化がないか注意深く観察してください。一つでも当てはまる場合は、早めに動物病院を受診することをおすすめします。

- 体を小刻みに震わせている

- 呼吸がいつもより速い、または浅い

- 食欲がない、または水を飲まない

- 元気がない、ぐったりしている

- 特定の部分を触られるのを嫌がる(痛みがある可能性)

- 嘔吐や下痢をしている

- 歩き方がおかしい

特に、お腹の痛みや体のどこかに不快感を抱えている時、犬はその不安から飼い主さんに寄り添うことで少しでも楽になろうとします。「いつもと違うな」と感じたら、それは愛犬からの大事なSOSかもしれません。楽観視せず、慎重に対応することが重要です。

分離不安やストレスを感じているかも

前述の通り、飼い主さんの後をどこまでもついてくる行動は、「分離不安」の兆候である可能性があります。分離不安とは、愛着のある飼い主さんと離れることに過剰な恐怖や不安を感じてしまう状態のことです。

単に「甘えん坊」なだけと見過ごされがちですが、放置すると犬にとって大きな精神的苦痛となり、問題行動に発展することもあります。

分離不安に見られる主な行動

- 飼い主さんの外出準備を始めると落ち着きがなくなる

- 留守番中に吠え続けたり、遠吠えをしたりする

- 家具や壁、ドアなどを破壊する

- トイレ以外の場所で粗相をしてしまう

- 自分の手足を舐め続け、皮膚炎を起こす

これらの行動がくっついてくる行動と共に見られる場合は、分離不安の可能性が高いです。原因としては、長時間の留守番、生活環境の変化(引っ越しなど)、家族構成の変化などが挙げられます。改善には時間と根気が必要なため、行動診療を専門とする獣医師やドッグトレーナーに相談するのが最善の道です。

とくに甘えん坊な犬種による違い

犬がくっついてくる度合いは、個体差はもちろんですが、犬種による傾向も見られます。長年にわたり、人々に愛され、ペットとして暮らすために改良されてきた「愛玩犬」と呼ばれるグループは、特に甘えん坊で、飼い主さんと一緒にいることを好む傾向が強いです。

| 傾向 | 代表的な犬種 | 特徴 |

|---|---|---|

| 甘えん坊な傾向が強い犬種 | チワワ、トイ・プードル、キャバリア、マルチーズ、シー・ズーなど | 人と一緒に過ごすことを喜びとし、スキンシップを好む傾向があります。飼い主さんと離れると不安を感じやすい子も多いです。 |

| 自立心が高い傾向がある犬種 | 柴犬、秋田犬、シベリアン・ハスキー、甲斐犬など | 元々が猟犬や使役犬として活躍していた犬種は、比較的自立心が高く、自分のパーソナルスペースを大切にする傾向があります。過度なべたべたは好まないことも。 |

重要:あくまで傾向です

これはあくまで一般的な傾向であり、すべての犬に当てはまるわけではありません。自立心が高いとされる柴犬でも非常に甘えん坊な子もいれば、愛玩犬でもクールな性格の子もいます。最も大切なのは、犬種という先入観に囚われず、目の前にいる愛犬自身の個性と性格を理解してあげることです。

シニア犬(老犬)に見られる行動の変化

若い頃は自立していたのに、シニア期(一般的に7歳頃から)に入ってから急に甘えん坊になり、くっついてくるようになった、というケースも少なくありません。これには、加齢に伴う心身の変化が大きく影響しています。

- 身体能力の低下による不安:視力や聴力が衰えてくると、周りの状況を把握しにくくなり、不安を感じやすくなります。信頼できる飼い主さんのそばにいることで、その不安を和らげようとします。

- 体温調節機能の低下:シニア犬は体温を一定に保つ機能が衰えるため、寒さを感じやすくなります。そのため、飼い主さんにくっついて暖を取ろうとします。

- 認知機能の低下(認知症):犬も人間と同じように認知症になることがあります。認知機能が低下すると、自分がどこにいるのか分からなくなったり、夜中に徘徊したり、不安から飼い主さんを執拗に探し求めて鳴いたり、くっついてきたりすることがあります。

シニア犬がくっついてくるのは、助けや安心を求めているサインです。若い頃と同じように接するのではなく、その変化に寄り添い、安心できる環境を整えてあげることが、穏やかなシニアライフを送るための鍵となります。

愛情?不安?犬がずっとくっついてくる行動の理解

この記事で解説してきたように、犬がずっとくっついてくる行動には、たくさんの理由が隠されています。その行動の裏にある愛犬の気持ちを正しく理解し、適切に応えてあげることが、より深い信頼関係を築く第一歩です。最後に、この記事の要点をまとめました。

- 犬がくっつくのは愛情や信頼の証

- 飼い主のそばは最高の安心できる場所

- 体を寄せ合うのは犬の祖先からの本能

- べったりくっついて寝るのは絶対的な信頼のサイン

- どこにでもついてくるのは好奇心や分離不安の可能性

- 急にくっつくようになったら体調不良を疑う

- 震えや食欲不振など他の症状がないかチェック

- いつもと違う様子なら動物病院へ相談

- 分離不安は専門家への相談も視野に

- 愛玩犬は甘えん坊な傾向が強い

- 犬種だけでなく個々の性格の理解が重要

- シニア犬は心身の変化で不安を感じやすい

- 加齢による変化に寄り添い環境を整える

- 行動の背景を読み解く観察眼が大切

- 愛犬からのサインを見逃さないことが絆を深める